Volver a la Guía de estudio Siete Familias de la Biblia

Lectura Capítulo 2. LA HERENCIA DEL ENGAÑO

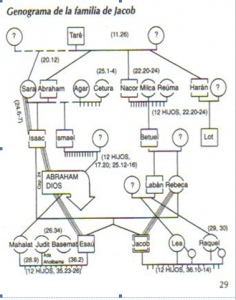

La Familia de Jacob (Génesis 25-33)

Por el Dr. Jorge E. Maldonado

Download PDF

Así podría titularse una película de pasión y violencia. El argumento podría ser el mismo: dos hijos rivales cuyos padres han hecho alianza cada uno con su hijo predilecto porque no pueden relacionarse directamente en forma satisfactoria. Los hijos aprenden las artimañas del engaño que han sido transmitidas de generación en generación como una tradición familiar. El nombre de uno de los hijos, Jacob el protagonista de la historia, parece más bien un apodo en el cual se depositan las tensiones familiares no resueltas. Su vida se convierte en un continuo engañar y huir hasta que, al parecer, todas sus salidas se le cierran. Sin embargo, mantiene encuentros significativos con Dios, a veces en donde menos lo esperaba. Finalmente, en un momento crucial de su vida, tiene que enfrentarse con su pasado, lucha con Dios, sale afectado y transformado al mismo tiempo. Queda cojo, ya no puede huir más; y, al mismo tiempo, tiene un nuevo nombre. Su nombre vergonzoso, Jacob (“el que toma por el calcañar” o “el suplantador”) ha sido reemplazado por Israel, “el que lucha con Dios y con los hombres y vence” (Gn.32:28).

La historia de esta familia que vivió hace casi cuatro mil años es apasionante. Aunque refleja dramas humanos parecidos a los nuestros, hay eventos, nombres, lugares y números llenos de símbolos lo cual no nos permite tomar el relato en forma literal. Sin embargo, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob –Padre de nuestro Señor Jesucristo y Padre nuestro– nos ha hablado a través de los siglos por medio de esta historia. Gente en todas partes del mundo sigue respondiendo al llamado de Dios para caminar por la fe, continúa experimentando la misma gracia de Dios en sus familias y sigue poniendo a sus hijos e hijas los nombres de los protagonistas de esta historia.

El Punto de Partida

Para manejar la historia de Jacob es importante observar el casamiento de sus padres Isaac y Rebeca. En Génesis 24 se nos cuenta que cuando “era Abraham ya viejo, y bien entrado en años” (24:1) se dió cuenta, de repente, que para que Dios pueda cumplir su promesa de hacer de su descendencia una nación grande, su único hijo Isaac tiene que reproducirse. Al parecer, Isaac no daba indicios de buscar una esposa, por lo que Abraham, preocupado, pide a su criado Eliecer –realmente el administrador de toda su casa– que, bajo juramento, encuentre una mujer para su hijo de entre las mujeres de su tierra natal, la Mesopotamia, en la ciudad de Nacor (24:10c).

Mi primera pregunta en esta historia es, precisamente, ¿por qué Isaac no toma la iniciativa en buscar una mujer para sí, y por qué espera tanto? La historia nos dice que tenía ya “cuarenta años cuando tomó por mujer a Rebeca” (25:20) luego del exitoso viaje del mayordomo de su padre. Cuando sus contemporáneos se alistaban para ser abuelos, él todavía no se había casado. Y no era que la costumbre de la época dictara tal cosa. Aunque la forma de contar los años en los primeros 11 capítulos de Génesis es un poco ambigua, es posible leer en Génesis 11:10-26 que sus antepasados inmediatos, aunque se afirma que vivieran casi medio milenio, engendraban sus hijos a una edad relativamente temprana.

El hecho de ser hijo único tal vez influyó en su dificultad de formar su propio núcleo familiar, aunque en aquel tiempo, no se requería salir de la casa paterna para hacerlo. No sabemos si el haber experimentado tan cerca la muerte cuando estuvo a punto de ser sacrificado por su propio padre en prueba de obediencia a Dios (Gn.22), quizá le habrá ocasionado algún trauma difícil de superar. Sin embargo, encontramos un indicio revelador en el vínculo muy estrecho con su madre Sara, con quien al parecer, siguió fuertemente vinculado aún después de muerta, habitando en su tienda, sin aceptar consuelo hasta cuando llegó Rebeca (24:67). Mientras que Abraham hizo duelo por Sara su mujer y la lloró (23:2), Isaac se refugió en la tienda de su madre, negándose a procesar su duelo.

La misión del mayordomo de Abraham, de encontrar esposa para Isaac, fue exitosa. Sin embargo, al observar el proceso por el cual la futura madre de Jacob fue traída a su matrimonio, yo encuentro motivos de seria preocupación. El criado preparó su viaje de tal forma que no dejó nada al azar: tomó 10 camellos y los cargó de “toda clase de regalos escogidos” (24:10); acampó a su llegada a Nacor, con sus camellos arrodillados alrededor del pozo, justo a “la hora en que salen las doncellas por agua” (24:11); y pidió a Dios una señal demasiado fácil como prueba para saber “la que tú has destinado para tu siervo Isaac” (24:14,44). El negar agua a un forastero y a sus animales era, en aquellos tiempos, una descortesía condenable por toda la comunidad. Ninguna joven en sus cabales se hubiera atrevido a negar el agua a un hombre, a todas luces rico, con 10 camellos cargados. En seguida, tal tradicional cortesía fue galardonada con “un pendiente de oro que pesaba medio ciclo y dos brazaletes que pesaban diez” (24:22). Era el agua más bien pagada del mundo. Rebeca se quedó sin aliento. Lo demás fue más fácil todavía: la invitación a quedarse en su casa (24:25), la recepción que le hizo Labán, hermano de Rebeca, impresionado por “el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana” (24:30) y la cena ofrecida (24:33), se sucedieron lo uno a la otro.

La Pseudo-salida de Rebeca

Todos están de acuerdo en que Dios ha guiado las circunstancias (24:50) y que la doncella, Rebeca, ha de ir a Canaan para ser la esposa de Isaac (24:51). Entonces comienza la fiesta: Eliecer agradece a Jehová, entrega regalos a toda la familia, y todos “comieron y bebieron… y durmieron” (24:54). Mi preocupación se acrecienta con la escena del día siguiente. Al rayar el alba, el criado “levantándose de mañana, dijo: enviadme a mi Señor” (24:54). Se da, entonces, una discusión muy significativa en el seno de esta familia. Con mucho acierto, su hermano y su madre indican que todo esto es muy repentino, que la hija debe quedarse con ellos “a lo menos diez días, y después irá” (v.55). Por supuesto, ni la doncella ni la familia están listas. ”

Apenas ha cumplido la edad para ir al pozo a buscar agua –piensa el padre– y de repente se pone de novia”. “Todavía no he tenido chance de enseñarle mis recetas de cocina –reflexiona la madre– ni le he hablado del sexo”. “No puede irse sin que le hagamos su fiesta de despedida de soltera” –medita el hermano. En verdad, no ha habido la oportunidad de elaborar la salida. La familia de Rebeca intuye que algo falta en medio de este precipitado desenlace y no sabe qué hacer ante la insistencia del criado de Abraham que invoca a Dios como testigo de su argumento (24:56). Pone, entonces la carga de la decisión en manos de la inexperta doncella (24:57). Ella –me imagino yo– deslumbrada por los regalos, las historias de tierras lejanas, la emoción de viajar al extranjero y la expectativa de su príncipe azul esperándola al otro lado del mundo, decide dejar la casa paterna sin elaborar su salida.

Hoy sabemos que una salida abrupta, no elaborada adecuadamente, corre el serio peligro de convertirse en una pseudo-salida, de que la persona cargue consigo los negocios no concluidos y los problemas no resueltos. Los pronósticos del éxito matrimonial son pobres.

Si yo fuera el ministro…

Si yo fuera el pastor llamado a casar a Isaac y Rebeca, tendría mis serias preocupaciones. En primer lugar, ninguno de los dos está preparado. Isaac no ha mostrado ningún interés en los arreglos para su boda. Ha sido su padre, con la ayuda de su criado, quien ha tomado toda la iniciativa. Isaac no ha construido su propia vivienda, sino que vive en la tienda de su madre sin haber podido recuperarse de su apego (“mamitis” aguda). Por otro lado, la joven Rebeca, recién salida de la adolescencia, no ha elaborado la salida de la casa paterna, ni ha recibido la preparación necesaria para sus obligaciones de casada. Parece que los dos vivieran en las nubes.

En segundo lugar, hay una diferencia de edad muy grande. Hay una generación de por medio. Rebeca es su sobrina. No se conocen; han sido criados en medios muy diferentes, sus intereses deben ser muy distintos.

En tercer lugar, me preocupan algunas características de ambas familias de origen. Abraham y Sara tuvieron a Isaac a la edad en que sus contemporáneos eran ya bisabuelos. El padre de Rebeca parece ocupar un lugar periférico en su familia; es su hijo Labán quien dirige esta casa, quien habla por la familia, quien recibe los regalos y quien pone las condiciones.

Esta pareja tiene que estar consciente que con todos estos factores en contra tienen ante sí el desafío de redoblar sus esfuerzos para desarrollar una relación aceptable, satisfactoria, para ni siquiera decir feliz. Los modelos de pareja más cercanos e influyentes que ambos tienen, son deficientes.

Si ellos no toman conciencia de su situación y dan algunos pasos concretos hacia la solución de estos problemas, yo, como su pastor, tendría serias dudas en casarlos, aunque ellos afirmen que Dios mismo les ha dirigido el uno hacia el otro, o que están locamente enamorados y que el amor lo resuelve todo. Les pediría como requisito hacer un curso pre-matrimonial, en el cual tengan que contestar algunas preguntas con seriedad. Desde mi perspectiva pastoral, mejor romper un compromiso o aplazar la fecha de la boda, antes que entrar en una relación con todos los pronósticos en contra y con las probabilidades de que nunca sean “una sola carne” sino que vivan vidas paralelas, aunque formalmente unidas. Estaría en la obligación de decirles que si tienen hijos, corren el riesgo de ponerlos como intermediarios de su relación, si su relación no cuaja.

Mis temores se confirman

En el capítulo 25 de Génesis, mis temores se confirman. El v.21 nos dice que “Rebeca no podía tener hijos”. El tema de la esterilidad es frecuente en la historia de los patriarcas. De alguna manera apunta a la acción sobrenatural de Dios en el cumplimiento de sus promesas y en la afirmación del pacto. Sin embargo, el tema tiene aquí unas tonalidades especiales. En otras historias de esterilidad (generalmente atribuida a la mujer) es la mujer quien toma la iniciativa para enmendarla. Sara hizo arreglos con su criada para que le naciera un hijo por medio de ella (Gn.16:1-2). Ana, la madre de Samuel, “llorando y con el alma llena de amargura” (1 S.1:10-11a), oró al Señor y le prometió entregarle su hijo para su servicio.

La mujer estéril era considerada sin valor social, era estigmatizada, vista bajo el castigo de Dios por lo que se apresuraba en encontrar una solución. En nuestra historia no es Rebeca quien se pone en oración y ruega por un hijo, sino que “Isaac le rogó al Señor por ella, y el Señor oyó su oración y Rebeca quedó embarazada” (Gn.25:21). Rebeca, al parecer, no llegó a comprometerse ni con su marido ni con el proyecto de levantar una nación grande. Me parece verla en un continuo estado depresivo.

La frase que sigue es elocuente: “Pero como los mellizos se peleaban dentro de su vientre, ella pensó, ¿si es así para qué vivo?” (Gn.25:23). Tan descomprometida estaba Rebeca que ante el primer mareo del embarazo piensa que es mejor la muerte. Pero no sólo ella estaba descomprometida, sino también su marido. Esperó Isaac 20 años enteros antes de inquietarse por la ausencia de descendientes. “Isaac tenía sesenta años cuando Rebeca dio a luz” (Gn.25:26).

El día del alumbramiento

Llegó al fin el día del alumbramiento. Según la tradición, se asignaron los nombres. El primero nació cubierto de vello rojo y los allí presentes, alborozados por la exuberancia de vida del muchacho, lo llamaron Esaú, que significa “rojo” ó “el velludo”. El segundo nació agarrado del tobillo de su hermano y lo nombraron, sin mucho entusiasmo, Jacob (Ya`aqob), que significa “el que agarra del talón”, lo cual desafortunadamente sonaba también como “el engañador”.

“Y crecieron los niños” (25:27a), como era natural, pero cada uno se fue especializando en la vida de acuerdo a su nombre. Esaú, el “hombre de pelo en pecho” se hizo “diestro en la caza, hombre del campo” (25:27b)… y era el favorito de papá “porque comía de su caza” (25:28a). Jacob, por el contrario, “era varón quieto que habitaba en tiendas” (25:27c), el era tímido, el hogareño, a quien su madre adoptó como predilecto, “Rebeca amaba a Jacob” (25:28b). Los padres que no lograron iniciar su relación ni desarrollarla de la mejor manera, ahora se separan tomando cada uno a un hijo para su bando. En vez de fortalecer el subsistema conyugal, no sólo que hacen una alianza intergeneracional siempre poco saludable, sino que impiden que el subsist

ema de los hermanos, la fratria, se desarrolle.

Pero eso no es todo el mal. A mi parecer, el nombre de Jacob empezó a constituirse en un problema para el muchacho desde muy temprano. Me imagino que cuando llegaba el padre del trabajo y llamaba “Esauuu…” (velludo), su hijo predilecto se presentaba orgulloso ufano y con una gran sonrisa. Cuando llamaba luego “Jacooob…” (engañador), el segundo hijo no sabía en dónde esconderse. Pensaba “y ahora de qué me van a culpar”. En la escuela, cuando la maestra tomaba lista: “…Esaú”, Esaú respondía con acierto: “(presente!”. Cuando llegaba a “…Jacob” los compañeros se reían de su nombre y en el recreo con crueldad le señalaban: “engañador, engañador”. Así me explico como Jacob “era un hombre tranquilo, y le agradaba quedarse en el campamento” (25:27b VP), al amparo de su madre que le prefería.

En la cultura occidental los nombres no tienen mayor significado, al menos aparentemente. En otros lugares del mundo se continúa llamando a los hijos, como en los tiempos bíblicos, de acuerdo a algún acontecimiento especial vinculado con la familia o con alguna característica de esa persona. Yo pienso que en toda cultura hay mucha relación –lo admitamos o no– entre nuestro nombre y nuestra persona y conducta. En América Latina todavía no he encontrado un Primer Ministro que se llame Segundo, ni siquiera alguien con ese nombre que fuera el primero en una competencia o en su año de graduación de la escuela; sería una contradicción de términos. Una joven llamada Remedios se preguntaba por qué había escogido la profesión de enfermera. La niña a la que se le llama Dolores estará más propensa a sufrir los golpes de la vida para justificar su nombre, a menos que siga lo que aconseja la sabiduría popular: cambiar su nombre por el simpático apodo de “Lolita”.

En uno de mis viajes por México para dirigir un retiro de parejas, me encontré con una linda pareja muy comprometida con el trabajo de la iglesia. Ella era un poco gordita y él bastante delgado. Ella se quejaba de ganar peso sin explicación aparente. El esposo, en cambio, comía todo lo que quería y seguía tan delgado como siempre. Pronto me di cuenta que no se dirigían el uno al otro por sus nombres, sino que él le llamaba a ella, con mucho cariño “mi gorda” y ella le devolvía el cumplido llamándole “mi flaco”. Después de haber desarrollado la amistad y un poco de confianza, les expliqué la forma cómo nuestra palabra puede crear –o al menos fortalecer– las cualidades que nombramos. Les propuse un cambio radical en su trato: que invirtieran sus apodos al menos por un par de meses, que él se dirigiera a ella llamándole “mi flaca” y ella le iba a llamar a él “mi gordo”. Después de muchas risas, al señalar lo absurdo de la idea y de ensayar varias veces el nuevo trato en medio de carcajadas, decidieron adoptar la propuesta, como un ensayo. Un año más tarde, cuando volví para otro retiro, ella había rebajado substancialmente de peso, aunque él seguía tan delgado como siempre. Los he visto muchas veces más, desde entonces. Ya se llaman por sus respectivos nombres. Aunque seguramente muchos otros factores intervinieron en la disminución de su peso, me gusta pensar que un pequeño ingrediente fue la manera diferente de llamarse el uno al otro.

Una pesada herencia familiar

A Jacob (el engañador), su nombre le fue muy adverso. Jacob –el que nació agarrado del talón o “el que hace trampa” (27:36 VP)– actuó muchas veces de acuerdo con su nombre. Engañó a su hermano: aprovechándose del hambre de Esaú, le compró la primogenitura por un plato de lentejas (25:29-34). Engañó a su padre al suplantar a su hermano Esaú para recibir la mejor bendición (27:18-35). También engañó a su suegro Labán (30:40-43). Al mismo tiempo, Jacob fue engañado muchas veces. En el día de su boda, su suegro le entregó a Lea y no a Raquel, la mujer a quien Jacob amaba y por la que había trabajado 7 años. Su suegro le cambió “el salario diez veces” (31:7a). Jacob se vio envuelto en un remolino de engaños: engañó y fue engañado.

Sin embargo, al observar un poco más de cerca a su familia, podemos concluir que él llegó a ser una especie de chivo expiatorio de las prácticas tramposas de todo su clan. Parientes suyos como Abraham (12:10-18), Abraham y Sara (20:1-2). Isaac (26:6-7), Rebeca (27:5-10), Esaú (25:29-34), Labán (29:25; 30:35; 31:7), Raquel (31:19,34-35), etc. también engañaron. Con cuanto poder las conductas y actitudes, se transmiten de generación a generación sin que sus miembros se den cuenta. Mientras más remota sea la historia de lealtades, deudas y prácticas en una familia, más afianzadas estarán en el subconsciente de sus miembros.

Con frecuencia me encuentro con familias que ponen a sus hijos los nombres de un pariente muerto, de un abuelo dominante o de una tía famosa. Los hijos llevan sobre sus hombros una carga muy pesada de la cual no se pueden librar sino mediante un proceso consciente de diferenciación. Generalmente ese punto les llega después de un duro batallar en la vida. En nuestra historia, Jacob parece haber llegado al punto de estar harto de una vida de engaños y decide volver, por dirección de Jahweh, “…a la tierra de tus padres, a tu parentela… a la tierra de tu nacimiento” (31:3,13). Ese retorno le hace enfrentar a su pasado y a las consecuencias de sus acciones.

De modo que después de consultar con sus esposas Lea y Raquel (31:4), la familia decide emprender el camino de regreso a Canaan. Después de una serie de intentos de Jacob por salir de la casa de Labán, e intentos de Labán por retenerlo, los dos patriarcas dejan de luchar el uno contra el otro. Se aceptan mutuamente en una nueva etapa de su desarrollo, como personas autónomas, con sus derechos y obligaciones que los dos deciden respetarse. En el desierto los dos levantan un altar que pone a Dios por testigo (31:48-53), celebran, con una comida, su nueva relación, y descansan (31:54). Al siguiente día “se levantó Labán de mañana, y besó sus hijos y sus hijas, y los bendijo; y regresó y se volvió a su lugar” (31:55). Así se cierra este capítulo tumultuoso de su vida y Jacob queda libre para enfrentar ahora una prueba mayor, el encuentro con su hermano Esaú, porque el proceso de restauración y sanidad todavía no ha terminado.

El encuentro con Dios… y con su hermano

Para enfrentarse con su hermano, Jacob necesitó más que sus fuerzas humanas, necesitó ángeles a su alrededor (32:1-2). En preparación a su encuentro con Esaú, Jacob envió mensajeros con las noticias de sus logros materiales (32:3-5), los cuales regresaron con la noticia que Esaú venía a su encuentro con 400 hombres. “Entonces Jacob tuvo gran temor, y se angustió” (32:7). Preparó con mucho cuidado los detalles del encuentro: distribuyó a la gente y sus bienes en dos campamentos, en caso de un ataque (32:7-8); se puso en ferviente oración, reclamando a Dios el cumplimiento de sus promesas (32:9-12); y envió grupos de siervos acompañados de los mejor de su ganado, animales jóvenes con sus crías (32:13-20) para intenta

r “apaciguar su ira (de Esaú)” (32:20). Luego intentó dormir, pero no pudo. “Aquella (misma) noche…” (32:22) hizo que su familia pasase el arroyo, de modo que “se quedó Jacob solo” (32:24a). A solas con Dios tuvo que librar una batalla muy significativa: la de enfrentar las consecuencias de su acciones y comenzar una nueva etapa en su vida.

El Todopoderoso se hizo presente a Jacob mediante “ángeles de Dios” (32:1) y mediante “un varón” (32:24b) que lucha con Jacob “hasta que rayaba el alba” (32:24c). Es en ese encuentro, en esa lucha –difícil de entenderlo en su totalidad con las categorías mentales del siglo XX– que Jacob se agarra de Dios y no le suelta “si no me bendices” (32:26). El diálogo que sigue es de extrema importancia.

El varón le pregunta por su nombre y se lo cambia por “Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido” (32:28). Desde ahora Jacob, el engañador, ya no es más tal persona. Su identidad ha sido cambiada, el peso de la herencia vergonzosa del engaño de varias generaciones ha sido quitado, la alegría de un nuevo comienzo se ha hecho presente. Ahora puede levantarse Jacob con la seguridad que ha “visto a Dios cara a cara” y que ha sido librada su alma (32:30). Ahora “le salió el sol” (32:31) y, aunque cojea, está físicamente exhausto y vulnerable, y no puede huir, su ser ha sido transformado y afirmado con un nuevo nombre, una nueva identidad que supera y desplaza a la primera. Ahora Jacob ya puede “alzar sus ojos” (33:1) y mirar a su hermano que se le aproxima y al futuro que tiene por delante. Ya que su alma ha sido librada de la culpa, el temor y la angustia, puede ver el rostro de Esaú no como si viera una pesadilla, sino “como si hubiera visto el rostro de Dios” (33:10).

En conclusión

Tanto el matrimonio como la paternidad/maternidad requieren compromisos que deben ser asumidos conscientemente. De lo contrario, tanto la relación de pareja como la relación con los hijos y la de los hijos entre sí se verá afectada. Isaac y Rebeca, al no relacionarse entre sí en forma funcional y satisfactoria, distanciaron a los hijos entre sí formando dos bandos rivales en su familia: cada progenitor con su hijo predilecto.

El caso de Jacob muestra la complejidad de una herencia intergeneracional que se combina con un tipo de “programación” recibida con el nombre. Dios tuvo que cambiarle el nombre para lograr una transformación radical en su persona, pero sólo lo hizo cuando Jacob estuvo dispuesto a luchar por ello.

De todos los patriarcas que el pueblo judío podía haber escogido para autodenominarse, escogió a Israel, y no a Abraham o Moisés. Hay algo en este personaje que ha cautivado la imaginación de toda una nación. El se levanta como el símbolo de cuantos no aceptan conformar-se a los moldes de la época. El nos recuerda que Dios está de parte de los que luchan por un mundo de mayor justicia e igualdad y que se hace presente para ayudarles. Jacob representa a hombres y mujeres que están dispuestos a luchar “con Dios y con los hombres” (32:28) y se empeñan en salir victoriosos. Sobre todo nos muestra el compromiso de Dios en transformarnos para bien, no importa cuán pesada y tortuosa sea la herencia que acarreamos.

Volver a la Guía de estudio Siete Familias de la Biblia

Volver a Capitulo 2 Siete Familias de la Biblia